Тема и идея

Центральная тема произведения — подведение итогов прожитой жизни, её анализ. Герой произведения, который олицетворяет самого автора, словно со стороны смотрит на неё, оценивая себя как человека, писателя, служителя родины и пример для потомков. Он рассказывает о своих ценностях и нравственной позиции, которой придерживался на протяжении всей жизни. Рассуждая о них, герой приходит к выводу, что считает их правильными и справедливыми несмотря на обстоятельства.

Ближе к концу стиха герой также говорит о своих недостатках, изъянах, ошибках. Между строк он признаётся, что не всё в жизни сделал правильно и искренне сожалеет о том, как провёл свои молодые годы. Восхищает, что он находит в себе силы признать ошибки и слабости настолько публично и открыто — это требует смелости.

Но персонаж не занимается самобичеванием, а сразу же оправдывает себя, предлагая бросить в него камень любому, кто считает себя совершенным. В этих строках и скрыта главная тема произведения. Автор пытается донести, что никто не безгрешен, но если человек живёт по совести и не уступает своим принципам, ему нечего стыдиться и бояться.

Герой говорит, что успел пройти через множество взлётов и падений, но это не смогло сломать его дух. Подводя итог своей жизни, Гавриил Романович остаётся доволен. Он преданно служил людям и государству, создал множество замечательных произведений и поступал в согласии с совестью, а значит и упрекнуть его не в чем.

Вариант 2

У Александра Сергеевича было много любовных увлечений, сердце поэта было трепетным и чувствительным, оно легко поддавалось женскому очарованию и красоте. Встречи с известными красавицами рождали красивые лирические строки. Каждая женщина, к которой Пушкин обращался в своих поэтических произведениях, оставила свой след в литературном мире всеми любимого автора. А таких женщин, подаривших вдохновение писателю, было около ста.

Одной из известных персон, к которым поэт был неравнодушен, была 20-летняя Екатерина Бакунина. Она была первой девушкой, которая пленила воображение поэта. 16-летний Пушкин стал посвящать стихотворения фрейлине императрицы. Стройную и изящную царицу балов сложно было не заметить. Многие были в восторге от одного взгляда прелестных темных глаз.

Юный лицеист мог доверять свои мысли только дневнику, написав 22 стихотворения, посвященные возлюбленной. Он был рад встрече на мгновение, и ждать этого момента весь день. Пыл юношеской любви вспоминается и в более поздних стихах, а после окончания лицея Александр пишет трогательные прощальные строки своей любви о том, что она прошла. Автор будет вспоминать о ней со слезами тоски и нежностью.

После переезда в Петербург поэт увлекся театром и красавицами, которые там пели и танцевали. Следующим романтическим образом в сердце А.С. Пушкина стала Авдотья Истомина, выступающая в балете. Он писал о ее блистательности, воздушности и музыкальности, о красоте и легкости ее танца. Он написал гимн этой известной балерине, который быстро распространился среди любителей театра.

Следующей страницей в личной жизни писателя стала княгиня Голицына. Имя Евдокии Ивановны, которую называли принцессой, поэт тоже обессмертил в своих стихах. Строки, посвященные ей, были приложены к оде «Вольность».

В ссылке 1823 года, будучи в Одессе, А.С. Пушкин обращается в стихотворных строках к жене видного коммерсанта. Амалия Ризнич отличалась необыкновенными глазами, длинной косой, искренностью и эксцентричным, ярким внешним видом. Ее выделяли особые манеры, любовь к безудержному веселью и развлечениям, экстраординарные выходки – так, она могла нарядиться в костюм для верховой езды и гулять в нем везде. Амалия отвечала поэту взаимностью, но муж узнал об этом и решил отправить супругу в Италию. На память об их чувстве осталось стихотворение «Ночь». Через год любимая Пушкиным женщина скончалась от чахотки. В память о ней Александр написал еще одно произведение – «Для берегов отчизны дальней…».

В Одессе внимание Александра Сергеевича привлекла жена графа Воронцова. Она была очень изящна, приветлива, очаровательная

Вигель, часто бывавший в доме Воронцовых ,писал, что перед ее женственностью не устоял и Пушкин, многим она нравилась. Именно Елизавета подарила поэту талисман – золотой перстень с сердоликом. Этому перстню писатель посвятил строки стихотворения «Талисман».

Много красавиц повстречал знаменитый поэт, среди них есть и Софья Потоцкая младшая, которой исследователи его творчества и биографии определяют важную роль. Он мечтал жениться на дочери великой авантюристки. Однако не сложилось, мать желала красавице лучшей судьбы, запретив влюбленному Пушкину видеться с ней.

Мотивы

Любовная лирика А. С. Пушкина отличается мотивами счастливой любви, отмеченной лёгкой грустью. Автор через чувства лирического героя показывает, что любовь – это чувство, способное вдохновить человека на многое. Даже если стихотворение наполнено грустью и тоской, в нём есть надежда, ведь то, что лирический герой пережил, – счастье.

Каждое пушкинское стихотворение на тему любви раскрывает новые оттенки чувства: страсть, робость, нежность, грусть, безнадежность, ревность, досада, восхищение, — показывая любовь с разных сторон. Те девушки и женщины, которые вдохновили поэта, были разными, разными оказываются и стихи, им посвящённые. В этом и заключается их особая прелесть. Человек с каждым новым чувством влюблённости может открывать себя с новой стороны, что и отразилось в лирике поэта.

Любовь – это то, что приносит в жизнь человека новые чувства и эмоции, то, ради чего хочется жить и творить. Возлюбленные становятся настоящими музами, ради которых создаются новые лирические произведения.

Несмотря на новые влюблённости и завершённость прошлых отношений, А. С. Пушкин доказывает, что любовь не может исчезнуть навсегда. Человек рано или поздно вновь испытает это чувство, и поэт утверждает, что он не может не любить.

Даже безответная любовь не способна настроить на то, чтобы человек отрёкся от любви и навсегда отказался от этого чувства.

Методы соблазнения от «солнца русской поэзии»

Каждый мужчина, желая во что бы то ни стало добиться понравившейся женщины, пускается на всевозможные уловки. Не чужды хитрости были и Александру Сергеевичу. Он неплохо понимал женскую психологию и знал, как пробить брешь в стене, закрывающей путь к сердцу дамы.

Так, чтобы добиться Натальи Гончаровой (своей будущей супруги), Пушкин везде и всюду рассказывал коротенький стишок-каламбур: «Я восхищен, я очарован! Короче — я огончарован!» Конечно, сложно было не поддаться чарам поэта, если он на всех углах говорил только о тебе! Но, кстати, поэту понадобилось целых два года, чтобы наконец растопить лед в сердце признанной красавицы.

Теперь точно вся планета: сериал «Крепостная» начали показывать еще и в Японии

Они изменились, но родители нет: звезды, которые выглядят одногодками с детьми

«Лишает меня индивидуальности»: девушка показала, как выглядит без татуировок

А расположение Анны Керн Пушкин снискал следующим образом. Он писал письма ,но не Анне, а… ее сестре. Справедливо полагая, что письма Анна прочтет, поэт-хитрец не скупился в них на слова сожаления по поводу ее возможного равнодушия.

Ранние увлечения

Первой возлюбленной автора стала Екатерина Бакунина, сестра его товарища из лицейского класса. Молодые люди познакомились на одном из балов Санкт-Петербурга. Пушкин был очарован «прозрачной» красотой девушки, но не решался сделать первый шаг, поэтому их роман не получил развития. Бакуниной было посвящено множество трогательных дневниковых записей и стихотворений, среди которых:

- «К Б.» (1815);

- «Осеннее утро» (1816);

- «Желание» (1816);

- «Я счастлив был» (1815);

- «Слеза» (1815);

- «Разлука» (1816).

Вторая женщина, оставившая след в судьбе поэта, — княгиня Евдокия Голицына. Она была старше Пушкина на двадцать лет, однако юный лицеист, окрыленный чувствами, не замечал разницы в возрасте. Любимым увлечением княгини был собственный литературный салон, организованный при ее усадьбе в Кузьминках. Пушкин был завсегдатаем этого места наряду с другими подающими надежды писателями и поэтами — В. Жуковским, Н. Карамзиным, К. Батюшковым и проч.

Тяга Пушкина к Голицыной продлилась около трех лет и стала предметом многочисленных шуток среди его товарищей. Он понимал, что никогда не добьется расположения роскошной представительницы высшего света, но упорно продолжал посвящать ей стихотворения: «К Г.» (1823), «Краев чужих…» (1817), и «Воспитанник природы» (1819). Последнее творение является дополнением к оде «Вольность» (1817).

Следующим адресатом лирики Пушкина была Евдокия Истомина, ведущая балерина петербургского Большого театра. Танцовщица обладала роковой внешностью и имела огромное количество преданных поклонников, готовых на все ради своей возлюбленной.

Литератор не пропускал ни одной презентации нового балета с участием своей музы, кроме того, он часто посещал уже просмотренные ранее спектакли. Позже автор воспел талант своей пассии в первой главе романа «Евгений Онегин» (1831).

Женщина стала причиной дуэли между штабс-ротмистром Кавалергардского полка В. Шереметьевым и графом А. Завадовским и их секундантами-литераторами А. Грибоедовым и А. Якубовичем. Кратко говоря, дуэль была трагичной и закончилась смертью одного из участников. Событие сильно впечатлило молодого Пушкина. Он несколько раз обращался к этой истории в своем творчестве при работе над незаконченным романом «Русский Пелам» (ок. 1834) и повестью «Две танцовщицы» (год неизвестен).

Новая жизнь

В 1831 году Пушкин обвенчался с Натальей, в своих письмах он писал:

Поэт действительно был счастлив, он не ждал от брака неземного блаженства или убийственной страсти, но он имел свой дом, свой очаг, спокойное существование и женщину, которая, как казалось, полностью понимала и разделяла его душевные состояния.

В том же году Пушкин вместе с молодой женой покидает Москву и переезжает в Царское Село. В доме становилось все больше детей:

- 1832 г. родилась дочь Маша;

- 1833 г. – сын Саша;

- 1835 г. – сын Гриша;

- 1836 г. – дочь Наташа.

В эти годы окружение Пушкина «молодеет»: молодая жена, к которой переехали все молодые, незамужние сёстры. Поэта явно тянет к молодежи, для которой он становится литературным наставником и учителем. Его дом становится сосредоточением личной, литературной и национальной жизни поэта и его последователей

Если принять во внимание тот факт, что Пушкин испытывал к своей жене подлинную страсть, можно сказать, что в первые годы брака поэт был абсолютно счастлив

Таким образом, на основании проведённого анализа можно сделать вывод, что господствующие в отечественном литературоведении представления о легкомысленности и влюбчивости Пушкина лишь отчасти отвечают действительности. Пушкин был не только выдающимся поэтом, но и настоящим реформатором русской литературы, он тяжело и остро воспринимал политические процессы, которые протекали в России, и от брака он ждал не восторженной влюбленности, но очага, дома, в котором он смог бы пережить все потрясения этого трудного, кризисного периода. И в первые годы семейной жизни Наталья смогла создать такой очаг.

Вариант 2

Мир полон поэзии. Любовь – замечательное, возвышенное чувство, свойственное любому человеку. Она прекрасна, нежна, светла! Особенно чутко и проникновенно выражена любовь в творчестве поэта А.С. Пушкина. Для него она была божественной струёй, облагораживающей человека. Любовь сделала поэта великим гением лирической строки. Это сокровенное чувство Пушкин всегда бережно носил в своём сердце. Любовь была для него вдохновением и смыслом жизни. В своём творчестве благодаря любви к женщинам им создано много поэтических шедевров. И каждое такое творение сияет лучами вдохновенного счастья!

Александр Пушкин был светским человеком

Он любил блистать в обществе, привлекая к себе внимание обаятельностью, общительностью, галантностью, весёлым нравом и умением притягивать внимание противоположного пола. Для поэта была важна не только внешняя женская красота, но и духовная сторона личности

Он искал свою родственную душу, грезил, мечтал!

Одним из наиболее интересных романтических сюжетов в жизни поэта была встреча с Елизаветой Воронцовой, женой генерала М.С. Воронцова. Это знакомство оставило глубокий след в его душе, он пережил сильные чувства к ней, но расставание было неизбежным. Её судьба вдохновила Александра Пушкина на написание романа «Евгений Онегин». В Елизавете он воспел образ Татьяны Лариной. Переживая сильную влюблённость к женщине, лирические стихи лились потоком водопадных струй, пронзая «пламенную» душу поэта любовными страданиями. Елизавета Воронцова была его музой вдохновения. Под впечатлением встречи с ней Пушкин написал ещё стихи, отражая в них свои чувства. На прощание Елизавета подарила поэту кольцо в виде талисмана и свою фотографию в золотом медальоне. Позже появилось стихотворение «Талисман», в котором он представил себя в образе мусульманина, а свою возлюбленную волшебницей, подарившей ему дорогой подарок. Он получал от неё письма в Михайловском. Одно из них Пушкин сжёг, пытаясь забыть прошлое, разочарованный тем, что у них никогда не будет счастливого будущего. На эту тему вышло стихотворение о сожжённом письме любви…

В 1819 году в Петербурге на светском балу Пушкин увидел прекрасную Анну Керн. Она поразила его своей красотой и блестящим умом. Анна была замужем за генералом Ермолаем Керн, который был намного старше её. Пушкин влюбился в неё с первого взгляда и увлёкся. Анна вдохновила его на поэтические подвиги. В душевном лирическом стихотворении «Я помню чудное мгновение» он непревзойдённо описал чудесное явление Анны перед ним. Композитор М.И. Глинка написал на эти слова великолепную музыку, посвятив её дочери Анны Керн, Екатерине. Исполняют этот романс певцы и в наше время!

Анна Оленина, двоюродная сестра А. Керн была также музой и возлюбленной Пушкина. Она прекрасно пела, писала музыку, служила фрейлиной у императора. Ей посвящены разные стихи поэта.

Самой дорогой и любимой женщиной на свете стала для поэта Наталья Николаевна Гончарова, на которой он женился. Свою единственную супругу он боготворил, нежно о ней заботясь, воспевая в своей лирической поэзии. Одно из самых лучших стихотворений для неё стала «Мадонна», в котором он поэтически окружил любимую супругу ореолом святой Божьей Матери.

Пушкинская тема любви всегда интересна и прекрасна! Она несёт духовность, романтические представления о жизни, красоту и гармонию художественного слова. Искусство поэзии Пушкина безгранично! Оно дарит нам волнующее, чувственное восприятие мира, добро и земную любовь.

Любовь в жизни Пушкина

В жизни А.С. Пушкина (1799 – 1837) было очень много женщин. Большинство его увлечений мимолетны. Но из этого не следует, что поэт был не способен к настоящей глубокой любви. Он испытал все оттенки любовных чувств: случайный каприз и напряженную, мучительную страсть, грубую телесную похоть и романтический порыв, легкий флирт и восхищенное обожание. И очень редко его чувство было настолько серьезным и тайным, что он даже не решался поведать о нем возлюбленной. Особенно в тех случаях, если чувство было связано с глубоким уважением к женщине и не давало ему шанса на физическое обладание. И в таких случаях его любовь, из-за невозможности сдерживаться в должных рамках, протекала, как тяжелая болезнь, сопровождающаяся приступами бурных эмоций и состоянием умопомрачения

Плотское начало любовных порывов Пушкина имело первостепенную важность. А женская нога ярче всего зажигала его сексуальную фантазию

В многочисленных стихах и рисунках черновиков можно найти свидетельства его своеобразного пристрастия: «Ходит маленькая ножка…» (об А.А. Олениной), «И быстрой ножкой ножку бьет» (о балерине Истоминой), «Коснуться милых ног устами!» (о Марии Раевской, будущей кН. Волконской) и др.

Физиологически страстные люди с живым воображением бывают очень ревнивы. Исключительно ревнивым был и Пушкин. Если ему случалось переживать любовь подобно болезни, то ревность сопровождала ее как злокачественное осложнение. С годами способность ревновать по поводу и без повода только возрастала. О.С. Павлищева, родная сестра Пушкина, в письме к мужу рассказывает не без горечи о том, что брат чувствует себя несчастным и близким к сумасшествию, когда его жена Натали танцует с каким-нибудь красивым молодым человеком. Прикосновение чужих рук к ее рукам вызывает у него едва контролируемое бешенство, мысль о том, что жена, которой он бесконечно доверял, оставаясь физически верной, может изменять ему в мыслях, не давала покоя, выводила из равновесия. Ревность, укореняющаяся в душе человека, часто влечет за собой как следствие – пренебрежительное и дурное мнение вообще о женщинах:

Нечисто их воображенье,

Не понимает нас оно,

И признак Бога, вдохновенье

Для них и чуждо, и смешно.

Но если женщина затрагивает его воображение и зажигает сердце испепеляющей страстью, голос поэта обретает новые интонации. Он сразу забывает о своей цинической мудрости, о своем сластолюбивом эпикурействе, о своей дальновидной стратегии хладнокровного соблазнителя. В Южной ссылке Пушкин жил в доме генерала Н.Н.Раевского, у которого было шестеро детей. С его сыном Николаем поэт дружил, а две его дочери – Мария и Елена – ранили его сердце безответной любовью. Елена была самой красивой из четырех дочерей Раевского. Пушкин искренне любовался ею, а Мария вызывала нежное чувство обожания. Об этом свидетельствуют стихи. В письме к Анне Петровне Керн он хоть и пишет о жестокости женщин, кружащих голову, «кому ни попало» и радующихся оттого, что кто-то страдает «в честь и во славу» их, но вместе с тем, называет ее «божественной». А чего стоит его невольный возглас: «Ах, вы, чудотворка или чудотворица!» Но лучшим доказательством сильного и искреннего чувства являются его знаменитые стихи «Я помню чудное мгновенье…» Любовь рождает вдохновенье, умножает жизненные силы, пробуждает душу поэта. Вот в чем смысл любви для Пушкина. «Ты рождена воспламенять воображение поэтов» пишет он в стихотворении «Гречанка», посвященное Калипсо Полихрони, на некоторое время вызвавшая у поэта сердечный жар. Как видим, ни одно из многочисленных любовных приключений Пушкина, не полонило его сердце целиком. Он многим говорил о любви, но по-настоящему любил лишь музу, которая посещала его вместе с любовью к женщине.

Тема любви в творчестве А. С. Пушкина

Поэты всего мира и всех веков воспевают в своем творчестве такое великое чувство, как любовь. И каждый из поэтов относится к этой теме со своим личным отношением. На этом великом чувстве любви и дружбы в литературе основывается такое движение, как сентиментализм. Огромное место в творчестве занимает тема любви у поэтов-романтиков. Тема любви в творчестве Александра Сергеевича Пушкина занимает огромную нишу. В лирике поэта с удивительной силой раскрывается одаренность и богатство его натуры. Когда читаешь любовную лирику Пушкина, то понимаешь, что любви, возраст не помеха. Стихи Александра Сергеевича Пушкина, можно сказать, являются своеобразным поэтическим дневником, который передает нам, читателям, все основные этапы и оттенки развития такого чувства, как любовь в жизни поэта. Мы видим, как меняется в лирике Александра Сергеевича Пушкина отношение к любви. Стихотворение «Желание» было написано Пушкиным в юношеском возрасте, он в это время учился в лицеи. В этом стихотворении мы слышим только уныние, тоску, печаль несчастливой первой любви. Да, любовь причиняет боль, но поэт не хочет от нее избавиться. Смысл этого стихотворения в том, что даже страдание любви может одухотворить жизнь человека. Идет время. Восприятие любви Пушкиным меняется. В стихотворении «Редеет облаков летучая гряда…» мы, читатели, видим, что у поэта в этом стихотворение появилось новое звучание темы любви. Любовь и природа – это две могучие стихии, которые соединились в этом произведении. Полный гармонии величественный пейзаж напоминает о любви. Здесь любовь – источник жизни, в котором предстоит испытать человеку и горе, и радость, и несвободу, и тревоги. Любовь способна творить чудеса, вот она и противостоит всем напастям и гонениям судьбы. Можно считать, что это главный смысл стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Я помню чудное мгновенье». Поэт написал это стихотворение после встречи с А. П. Керн в селе Михайловском. Она произвела на Пушкина неизгладимое поэтическое впечатление. Однообразие дней, «мрак заточенья», одиночество ссылки, поэт думал, что все это убьет такое великое чувство, как любовь. Пушкину казалось, что вместе с любовью умирает и его душа. Но происходит чудо, новая встреча с «гением чистой красоты» воскрешает любовь поэта, она несет с собой новые творческие ощущения и вдохновение. Любовь перед поэтом открывает богатство и прелесть мира, формирует идеал его красоты. Свое стихотворение «Мадонна» Пушкин посвятил Наталье Гончаровой. В божественном светлом образе, изображенном на картине, поэт видит черты любимой женщины, он благодарен за эту встречу, которую ему даровала судьба. В стихотворении «Я вас любил» Пушкин передает переживания, страдания лирического героя, который вынужден расстаться с любимой женщиной. Это один из грустных этапов любви в жизни поэта. Пушкин преисполнен благодарности к этой женщине, которая подарила ему счастливые мгновенья. Он желает искренне ей счастья и любви с другим человеком. Мы видим, что тема любви в творчестве Александра Сергеевича Пушкина в разные периоды раскрывается по-разному. Любовь в творчестве и жизни Пушкина всегда была яркой страстью, которая воплотила в себе ощущения полноты жизни. Многие русские поэты унаследовали пушкинские традиции тем любви. Любовная лирика великого русского поэта стала основополагающей для творчества Михаила Юрьевича Лермонтова. Такие прозаики, как Тургеньев, Гончаров, Толстой развили в своих произведениях тему философской самозабвенной любви, созданной А. С. Пушкиным.

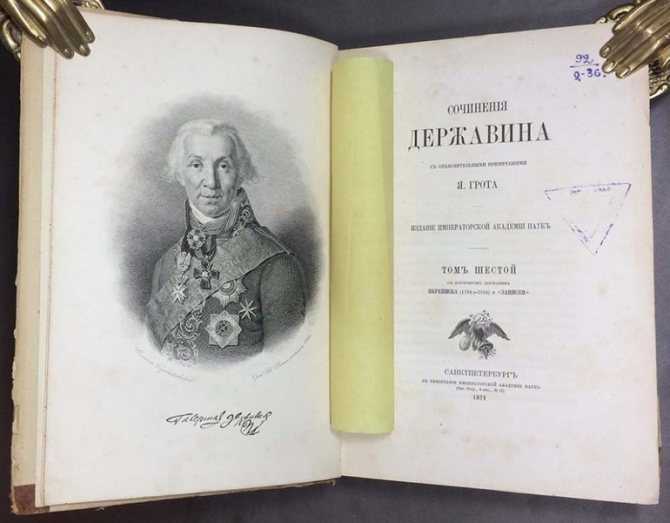

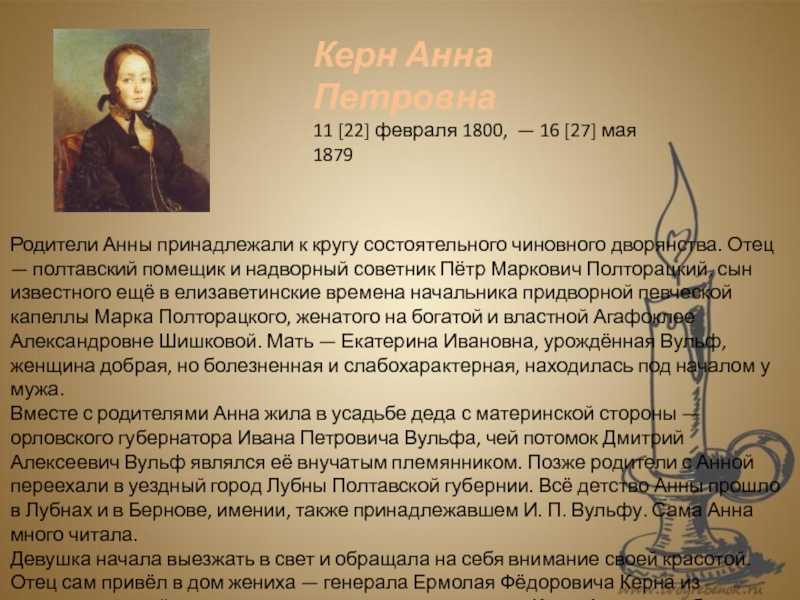

Слайд 4Родители Анны принадлежали к кругу состоятельного чиновного дворянства. Отец —

полтавский помещик и надворный советник Пётр Маркович Полторацкий, сын известного

ещё в елизаветинские времена начальника придворной певческой капеллы Марка Полторацкого, женатого на богатой и властной Агафоклее Александровне Шишковой. Мать — Екатерина Ивановна, урождённая Вульф, женщина добрая, но болезненная и слабохарактерная, находилась под началом у мужа.Вместе с родителями Анна жила в усадьбе деда с материнской стороны — орловского губернатора Ивана Петровича Вульфа, чей потомок Дмитрий Алексеевич Вульф являлся её внучатым племянником. Позже родители с Анной переехали в уездный город Лубны Полтавской губернии. Всё детство Анны прошло в Лубнах и в Бернове, имении, также принадлежавшем И. П. Вульфу

Сама Анна много читала.Девушка начала выезжать в свет и обращала на себя внимание своей красотой. Отец сам привёл в дом жениха — генерала Ермолая Фёдоровича Керна из имевшего английское происхождение дворянского рода Керн

Анне тогда было 17 лет, Ермолаю Фёдоровичу — 52. Девушке пришлось смириться…

Керн Анна Петровна

11 февраля 1800, — 16 мая 1879

Любовная лирика Пушкина: общая характеристика

Как никто другой Пушкин передал разнообразие, буквально неисчерпаемость переживания любви. Если в раннем, лицейском творчестве тема любви свидетельствовала о блистательном владении Пушкиным всем многообразием мировой любовной лирики, то уже на исходе этого периода, когда начинает преобладать элегическая тональность, собственное пушкинское поэтическое «я» проявляет себя все более явственно.

Пушкин воссоздал накал и всевластие страсти («Ночь», «Ненастный день потух…»), умиротворение тихого чувства-воспоминания («Редеет облаков летучая гряда…»), способность ценить каждое мгновение жизненного бытия (стихотворение «Мой друг, забыты мной следы минувших лет…» заканчивается строкой: «Сегодня я любим, сегодня счастлив я»), бремя ревности («Простишь ли мне ревнивые мечты…»), желание славы (см. одноименное стихотворение и «Когда любовию и негой упоенный…», «Все в жертву памяти твоей…»). В любовной лирике Пушкина раскрываются непредсказуемость и прихотливость чувства, его изменчивость, текучесть. Но, пожалуй, главная особенность пушкинской любовной лирики, особенно поздней, — выдвижение на первый план разнообразных любовных переживаний, вызванных женщиной

Героиня, возлюбленная занимает в ней место важное, но как будто не вполне отчетливо выраженное. Она — предмет страсти, восхищения, поклонения, ревности; но ее собственный характер почти неуловим

Пушкин действительно не создает характера своей лирической героини (как это будет позже в «Денисьевском цикле» Ф. И. Тютчева и в «Панаевском» — Н. А. Некрасова). Чувство, испытываемое самим героем, столь полно, что оно оказывается почти самодостаточным. Именно внутреннее состояние лирического героя, процесс самопостижения и выражения чувства заполняют все пространство стихотворения.

«Сожженное письмо» (1825) воссоздает прощание с любовью, с последним ее свидетельством — «письмом любви»; но на деле разрыва не происходит, готовность расстаться с чувством иллюзорна. Герой соглашается исполнить веление любимой — «предать огню» «заветные черты» («черты» здесь: строки.— Е.А.). Но фраза «Ничему душа моя не внемлет» оспорена всем контекстом стихотворения, его лексикой, интонацией: «пламя жадное листы твои приемлет»; «легкий дым… теряется с молением моим», «грудь моя стеснилась». «Пепел милый» в последней фразе означает неистребимость чувства, его потаенную, глубоко внутреннюю сохраняемую силу.

Любовь Пушкина одухотворяет, преображает все привычные ощущения, рождает совершенно новое измерение жизни, человеческого бытия («Мне грустно и легко, печаль моя светла» в стихотворении «На холмах Грузии», 1829). В стихотворении «Мадонна» (1831) совершается сближение Мадонны и любимой женщины:

Исполнились мои желанья. Творец

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,

Чистейшей прелести чистейший образец.

Поэтому в стихотворении «Я вас любил…» и уравновешиваются, и объединяются прежние бесчисленно разнородные оттенки чувств (тревога любви, томление ревности, ожидание встреч и печаль расставаний). Надлом, болезненность чувства неведомы пушкинской лирике. Строки:

Я вас любил так искренно, так нежно,

Как дай вам бог любимой быть другим

свидетельствуют об особом духовном состоянии. Они характеризуют ту степень любви, которая исключает эгоизм и опустошающее, бесплодное страдание; но они приоткрывают и пушкинское мироощущение в целом. Лирический герой Пушкина, даже будучи погруженным в свое чувство, никогда не замкнут в пределах только своего «я». Он открыт миру в полноте бытия и быта, ему интересен другой человек, чужое сознание. И в этом смысле его духовный опыт, его способность преодолевать безнадежность плодотворны, они питают сердце и творчество поэта и, следовательно, пробуждают «чувства добрые». В этой способности находить источник добрых чувств в различных сферах жизни, и тем последовательнее, чем более открывается трагизм,— особенность пушкинского творческого «самостоянья».